シン学資保険型スキームとは?

What is this?

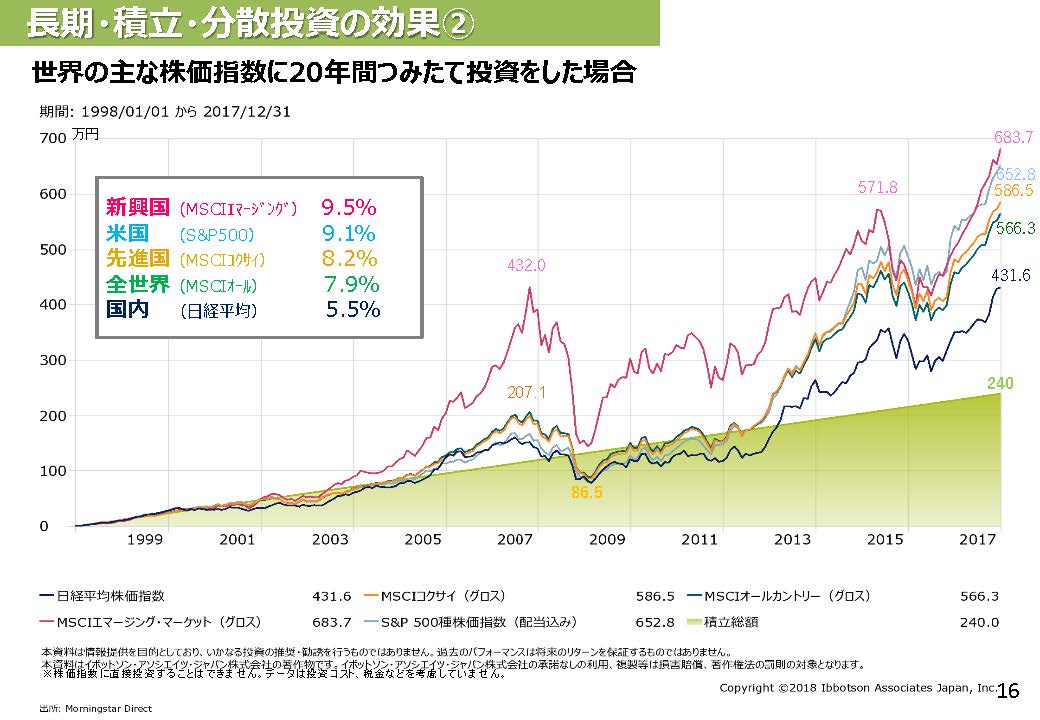

全く新しい視点から生み出された

長期積立分散投資型の「投資信託」と

保護者を被保険者にした合理的で割安な「生命保険」を

コンバインさせたスキームです。

驚きの実績と幅広い活用範囲!

おじいちゃま、おばあちゃまの相続対策にまで役立てられる

それが「シン学資保険型スキーム」です!

学校別学習費(授業料などの学校教育費や学校給食費、学校外活動費が含まれます。)

スクロールできます

| 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 公立(大学は国公立) | 66.7万円 | 193.0万円 | 144.6万円 | 123.0万円 | 457.5万円 |

| 私立(大学は文系学部) | 149.4万円 | 921.5万円 | 401.6万円 | 298.6万円 | 675.5万円 |

進学ケース別教育費

スクロールできます

| 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 教育費総額 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Case1 | 公立 | 公立 | 公立 | 公立 | 公立 | 984.8万円 |

| Case2 | 私立 | 公立 | 公立 | 公立 | 私立 | 1,282.5万円 |

| Case3 | 私立 | 公立 | 公立 | 私立 | 私立 | 1,461.1万円 |

| Case4 | 私立 | 私立 | 私立 | 私立 | 私立 | 1,781.1万円 |

| Case5 | 私立 | 私立 | 私立 | 私立 | 私立 | 2,466.6万円 |

資料:幼稚園~高校までは文部省「平成26年度子供の学習費調査」をもとに作成。大学は日本政策金融公庫「教育費負担の実額調査結果 平成27年度」をもとに作成。

学資保険の現状

CURRENT SITUATION

シン学資保険型スキームの特徴

FEATURES

シン学資保険型スキームの

モデルプラン

MODEL OF SCHEME

シン学資保険型スキームは、予算・ライフプランに合わせたプランの構成が可能です。

代表的なモデルプランをご案内いたします。

※あくまで過去の実績で将来の運用益を保障するものではありません

よくある質問

FAQ

解説動画

Youtube